サステナブル経営のロードマップ:初心者でも失敗しない5年計画

近年、「サステナブル経営」という言葉をよく耳にしますよね。でも、「難しそう」「うちの会社には関係ない」と思っていませんか?実はそんなことないんです!サステナブル経営は、規模を問わずすべての企業にとって避けては通れない道になってきています。

SDGsやカーボンニュートラルなど、環境や社会に配慮した経営スタイルが当たり前になりつつある今、サステナブル経営に取り組む企業としそうでない企業との間には、これから大きな差が生まれていくでしょう。

「でも具体的に何から始めればいいの?」「本当に成果につながるの?」そんな疑問をお持ちの経営者の方も多いはず。

この記事では、サステナブル経営の入門から5年後を見据えた具体的なロードマップまで、失敗しないポイントを徹底解説します。環境配慮型経営への転換で実際に業績アップに成功した企業事例も交えながら、あなたの会社でも明日から始められる具体的なステップをご紹介します。

これからのビジネスで生き残るための必須スキル、サステナブル経営。この記事を読めば、あなたも自信を持って一歩を踏み出せますよ!

1. サステナブル経営って実は簡単?初心者が今すぐ始められる第一歩

サステナブル経営という言葉を聞くと、大企業が行う複雑な取り組みというイメージがあるかもしれません。しかし実際は、規模を問わずどんな企業でも始められるものです。初心者でも取り組みやすいサステナブル経営の第一歩を解説します。

まず重要なのは、サステナブル経営とは「持続可能な形で事業を続けながら、社会や環境にも良い影響を与える経営スタイル」だという基本概念を理解することです。難しく考える必要はありません。

最初に取り組むべきは、自社の事業活動が環境や社会に与える影響を把握することです。エネルギー使用量、廃棄物量、従業員の働き方など、現状を数値化してみましょう。これが「見える化」の第一歩となります。

次に、小さな目標を設定します。例えば「3ヶ月でペーパーレス化を10%進める」「週1回はリモートワークを導入して通勤による環境負荷を減らす」など、具体的で達成可能な目標がおすすめです。

パタゴニアやイケアなど先進企業の事例を参考にするのも効果的ですが、まずは自社でできる範囲から始めることが成功の鍵です。無理なく継続できる取り組みが、長期的には大きな変化をもたらします。

さらに、従業員の意識改革も重要です。朝礼や社内報でサステナビリティについて話題にする、環境配慮型の行動に対して表彰制度を設けるなど、全社的な文化として根付かせることを意識しましょう。

サステナブル経営は一朝一夕で完成するものではなく、継続的な改善プロセスです。小さな一歩から始めて、徐々に取り組みを拡大していくアプローチが、初心者にとって最も失敗しにくい方法といえるでしょう。

2. 「うちには無理」は古い!中小企業でも成功するサステナブル経営の秘訣

「サステナブル経営は大企業だけのもの」という考えは、もはや過去のものです。中小企業だからこそ、機動力を活かして効果的なサステナブル施策を展開できる時代になっています。実際、売上高10億円以下の企業でも、環境負荷削減や社会貢献活動を通じて業績を伸ばしている事例が増えています。

まず注目すべきは、小規模でも取り組める「スモールスタート」の手法です。例えば、愛知県の町工場「山田製作所」は、工場内の照明をLEDに切り替えるだけで年間電気代を15%削減。その削減分を社員の福利厚生に回すことで、離職率も半減させました。コストと社会的価値を同時に生み出す「共有価値の創造」が、中小企業でも十分可能なのです。

次に重要なのは地域密着型のアプローチです。東京都内の「ハッピーベーカリー」は、地元農家と提携して規格外野菜を活用したパン作りを始めたところ、フードロス削減に貢献するだけでなく、「エシカルな選択」を求める新規顧客の獲得にも成功しました。地域課題の解決が、そのまま事業の差別化につながる好例といえるでしょう。

また、大企業と違って意思決定が速い点も中小企業の強みです。SDGs目標に沿った新商品開発を行った福岡の「海星水産」は、アイデア提案から商品化までわずか2ヶ月で実現。この俊敏性が市場での先行者利益をもたらしました。

資金面での不安も解消されつつあります。日本政策金融公庫の「環境・社会配慮型融資」や、クラウドファンディングなど、サステナブル経営に取り組む中小企業向けの資金調達手段は年々充実しています。

重要なのは「できることから始める」姿勢です。完璧を求めるのではなく、自社の強みを活かせる領域で一歩を踏み出すことが、持続可能な成長への近道となります。中小企業だからこその機動力と地域との結びつきを活かせば、大企業にはない独自のサステナビリティ戦略を構築できるのです。

3. 5年後に差がつく!今から始めるサステナブル経営で競合に差をつける方法

多くの企業がサステナビリティへの対応を検討する中、「どう始めれば良いか分からない」という声をよく耳にします。しかし今からサステナブル経営に本気で取り組む企業と、様子見を決め込む企業では、5年後に大きな差がつくことは間違いありません。

環境省の調査によれば、SDGsやESG投資への対応を積極的に行っている企業は、そうでない企業と比較して平均12%の売上増加を達成しているというデータがあります。この数字は単なる偶然ではなく、サステナブル経営がもたらす競争優位性を明確に示しています。

では具体的に、競合に差をつけるためのアプローチを見ていきましょう。

まず取り組むべきは「バリューチェーン全体の見直し」です。原材料調達から製造、物流、販売、廃棄までの各プロセスにおいて環境負荷を可視化することから始めましょう。例えば、パタゴニアは自社製品の環境フットプリントを徹底的に分析し、それを基に製品設計を見直すことで、業界内で圧倒的なブランド価値を確立しました。

次に「従業員エンゲージメントの向上」が重要です。従業員がサステナビリティの取り組みに共感し、参加することで、イノベーションが生まれやすくなります。ユニリーバでは全社員向けのサステナビリティ研修プログラムを実施し、部門横断的なプロジェクトを推進することで、新たな環境配慮型製品の開発に成功しています。

また「ステークホルダーとの対話強化」も差別化要因となります。顧客、取引先、地域社会など様々な関係者との対話を通じて、社会課題の解決に貢献する事業モデルを構築できれば、強固な信頼関係が築けます。セブン&アイホールディングスは地域社会と連携した食品ロス削減プロジェクトを展開し、社会的評価を高めています。

さらに「情報開示の質の向上」も競争優位性につながります。単に環境データを公開するだけでなく、長期的な目標設定とその進捗状況を透明性高く開示することで、投資家や消費者からの支持を獲得できます。花王は詳細なサステナビリティデータブックを公開し、ESG投資家からの評価を高めています。

最後に「ビジネスモデルの革新」こそが最大の差別化要因です。サステナビリティを単なるコスト要因ではなく、新たな価値創造の機会と捉え、ビジネスモデル自体を転換する勇気が必要です。リコーはオフィス機器の販売からサービス提供型ビジネスへの転換を図り、資源効率と収益性の両立に成功しています。

これらの取り組みを進める際に重要なのは、トップマネジメントの本気度です。経営トップがサステナビリティを成長戦略の中核に位置づけ、明確なメッセージを発信し続けることで、組織全体の行動変容が促進されます。

今からサステナブル経営に本格的に取り組めば、5年後には環境対応だけでなく、人材獲得、顧客ロイヤルティ、投資家評価など、あらゆる面で競合との差別化が可能になります。この変革の波に乗り遅れないためにも、今すぐアクションを起こしましょう。

4. 経営者必見!サステナブル化で売上アップした企業の共通点とは

サステナブル経営に本気で取り組み、業績向上に成功した企業には明確な共通点があります。環境省の調査によれば、SDGs・ESGに積極的に取り組む企業の約65%が売上向上を実現しているというデータも存在します。では、具体的にどのような取り組みが成功につながっているのでしょうか。

まず第一に、「経営トップの本気度」が挙げられます。パタゴニアのイヴォン・シュイナードCEOは環境保全を企業理念の中心に据え、利益の1%を環境団体に寄付する「1% for the Planet」を創設。この姿勢が顧客からの強い支持を集め、ブランド価値向上に直結しています。

第二に「本業との一体化」です。ユニリーバは全製品のパッケージをリサイクル可能な素材に切り替え、サプライチェーン全体でのCO2削減に取り組んだ結果、「サステナブル・リビング・ブランド」が全社成長率の2倍の成長を達成しました。

第三の特徴は「透明性の確保」です。パタゴニアの「フットプリント・クロニクル」のように、製品の環境負荷を包み隠さず公開する姿勢が消費者の信頼を獲得し、ロイヤルカスタマーの増加につながっています。

第四に「従業員のエンゲージメント向上」があります。サーキュラーエコノミーを推進するリコーでは、社員主導のSDGs推進プロジェクトが活発化し、結果として離職率低下と生産性向上が実現しました。

最後に「イノベーションの促進」が重要です。トヨタ自動車は環境技術への投資を続け、ハイブリッド車の開発・普及を牽引したことで市場シェア拡大と企業価値向上を達成しました。

これら成功企業に共通するのは、サステナビリティを「コスト」ではなく「投資」と捉える視点です。短期的な利益追求ではなく、長期的な企業価値向上を目指す姿勢が、結果として売上拡大につながっているのです。中小企業でも、自社の強みを活かしたサステナブル戦略を段階的に導入することで、同様の成果を得ることは十分可能です。

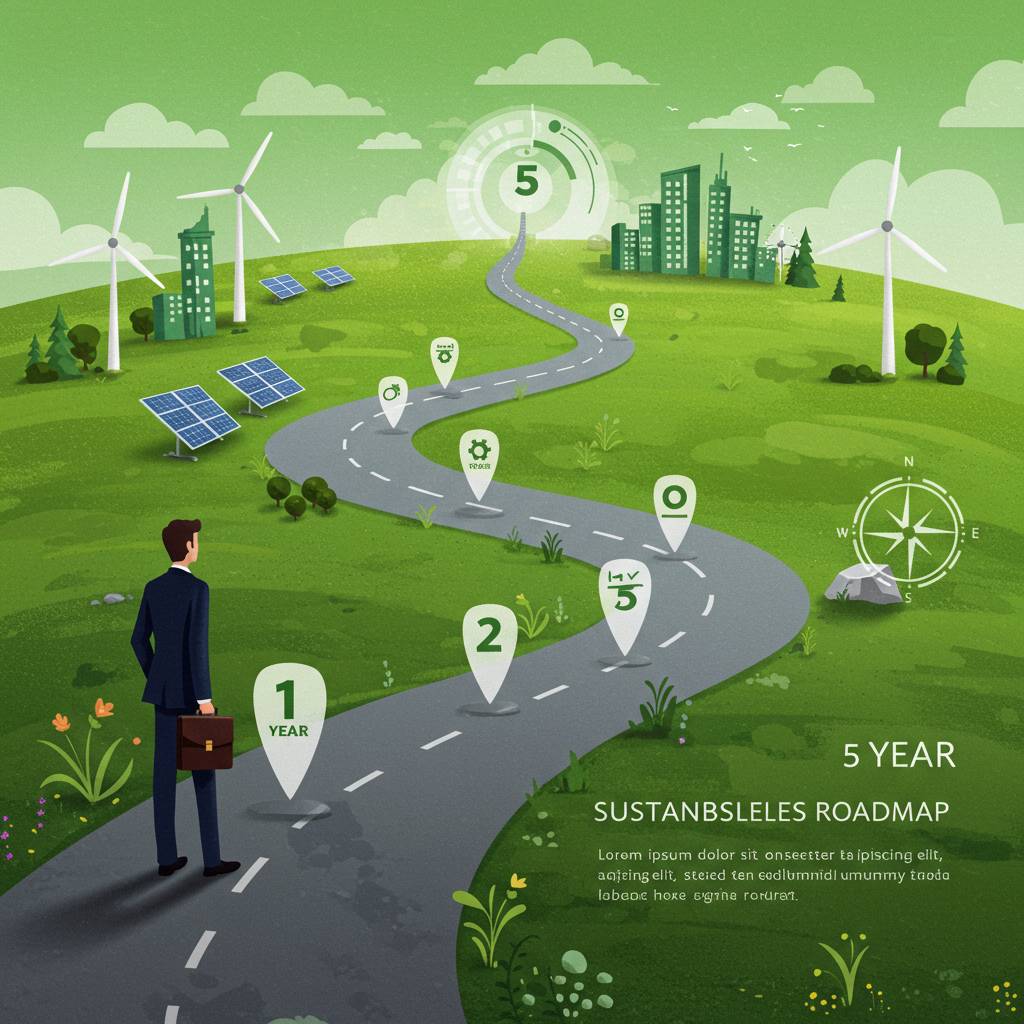

5. 失敗しないサステナブル経営のロードマップ!専門家が教える具体的なステップ

サステナブル経営への転換は一夜にして実現するものではありません。着実な計画と段階的なアプローチが成功への鍵です。ここでは、実際にサステナブル経営の導入に成功した企業のケーススタディを基に、初心者でも取り組める5年間のロードマップをご紹介します。

【第1年目:基盤構築と現状分析】

まず取り組むべきは、自社の環境・社会的影響の徹底した把握です。環境負荷測定ツールを導入し、エネルギー使用量、廃棄物量、CO2排出量などの数値を可視化しましょう。パタゴニアやイケアなどの先進企業は、まずこの「見える化」から始めています。社内にサステナビリティ推進チームを設置し、外部コンサルタントの支援を受けることも効果的です。現状分析結果を基に、具体的な3年・5年目標を設定しましょう。

【第2年目:小規模パイロットプロジェクトの実施】

分析結果を基に、比較的取り組みやすい領域でパイロットプロジェクトを開始します。例えば、オフィスでのペーパーレス化、エネルギー効率の良い設備への更新、サプライヤー評価基準へのESG要素の組み込みなどが考えられます。ユニリーバは小規模な持続可能なパッケージテストから始め、現在では全社的な取り組みに発展させています。成功事例を社内で共有し、社員の意識向上を図ることが重要です。

【第3年目:取り組みの拡大と社内浸透】

パイロットプロジェクトの成果を評価し、全社的な取り組みへと拡大します。サステナビリティを事業戦略の中核に位置付け、製品開発やマーケティング戦略にも反映させていきましょう。社員教育プログラムを充実させ、各部門でサステナビリティチャンピオンを育成することが効果的です。資生堂やコクヨなどは、社内研修を通じてサステナビリティの考え方を浸透させています。

【第4年目:バリューチェーン全体への展開】

サプライヤーや取引先を含めたバリューチェーン全体でのサステナビリティ向上に取り組みます。サプライヤー行動規範の策定・導入や、調達基準の見直しなどが具体的なステップです。また、顧客や消費者に対してもサステナブルな選択を促す取り組みを強化します。イオンやセブン&アイホールディングスは、サプライヤーと協働したサステナビリティプログラムを実施し、成果を上げています。

【第5年目:統合報告とさらなる進化】

これまでの取り組みを統合報告書などの形で対外的に公表し、ステークホルダーとの対話を深めます。GRIスタンダードやSASBなどの国際的な報告フレームワークに準拠した情報開示を行うことで、信頼性を高めることができます。また、新たな中長期目標を設定し、サステナブル経営のさらなる進化を図ります。丸井グループやSOMPOホールディングスは、統合報告を通じて企業価値向上に成功しています。

このロードマップを実行する際の重要なポイントは、「完璧を求めすぎない」ことです。サステナブル経営は継続的な改善プロセスであり、小さな一歩から始めることが大切です。また、社内外のステークホルダーとの対話を通じて、自社のサステナビリティ戦略を柔軟に調整していくことも成功への重要な要素となります。